“周虽旧邦,其命维新”,中华文化的生命力,在于一代又一代人的承继与创新。

2025年11月18日,北师香港浸会大学(BNBU)举办第七届中学校长论坛暨“选堂遗韵:全球华语高中生步韵和饶宗颐诗词创作大赛”(以下简称大赛)颁奖典礼。自今年5月启动以来,大赛共收到来自海内外高中生的作品286份,最终44份优秀作品脱颖而出,斩获大奖。

国学大师饶宗颐是享誉海内外的学界泰斗,毕生致力于中华传统文化的传承与创新,“业精六艺、才备九能”,其学术贯通中西,在甲骨文、经学、敦煌学、古典文学等多个学科领域有重要贡献;并工擅诗、书、画、琴等多种艺术,其诗词创作融通古今、独树一帜。

“以饶公的名字命名这次大赛,就是希望为青少年树立一座精神的灯塔,照亮一条学养与人格并重、承古开新的成长之道。”北师港浸大校长、香港人文学院院士陈致表示,这次大赛不仅是一场才情的比拼,更是大学与中学合作的“启蒙”与“接引”。“我们期望通过这次大赛,引导青少年感受古典诗词的独特魅力,接续传统文化的精神血脉,让中华文化的优秀基因在新一代青少年中得以传承和发扬。”

本次大赛中,参赛者需从饶宗颐诗词《望海》《寄港中琴友》《浣溪沙·其十·新柳吐秀,初日相映,作黄金色,夹路依依可怜》《浣溪沙·其一·春晚》四套试题中任选一套或两套,模仿饶宗颐诗歌韵律和格式,按照特定的韵脚创作。

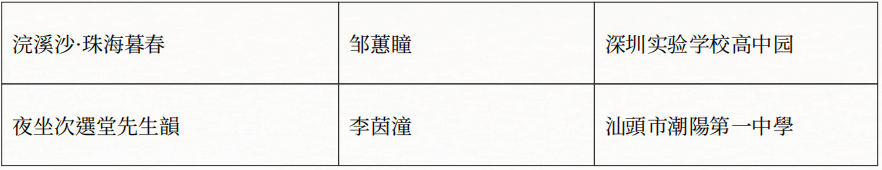

经评审,共44份作品脱颖而出,包括一等奖2篇,二等奖12篇,三等奖8篇,优秀奖12篇;另有积极创作奖10篇,以鼓励更多青少年涵养诗心,积极参与中华文化之传承与推广。深圳实验学校高中园、澳门培正中学因参赛学子众多、佳作纷呈,获颁“诗意校园奖”。

香港大学饶宗颐学术馆之友当然理事邓伟雄、饶清芬颁发一等奖

大赛监督委员会主席、南京大学文学院古典文献研究所所长程章灿,大赛评审委员会主席、香港珠海学院中国文学系主任董就雄,中山大学人文学部副主任陈伟武,香港大学饶宗颐学术馆之友会长李俊鸣,辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室副主任张军颁发二等奖

香港大学饶宗颐学术馆副馆长姚锡安,学者、诗人雍平,北师港浸大人文社科学院院长韩子奇颁发三等奖

珠海市作家协会主席卢卫平,广东省作家协会副主席陈继明,香港大学饶宗颐学术馆之友名誉顾问林枫林,大赛评审委员会副主席、西北大学文学院孟飞,北师港浸大通识教育学院院长郭海鹏颁发优秀奖

北师港浸大校长陈致、协理副校长(国际拓展)黄煜颁发诗意校园奖

香港珠海学院中国文学系主任董就雄与北师港浸大学子吟诵饶宗颐诗词与一等奖佳作

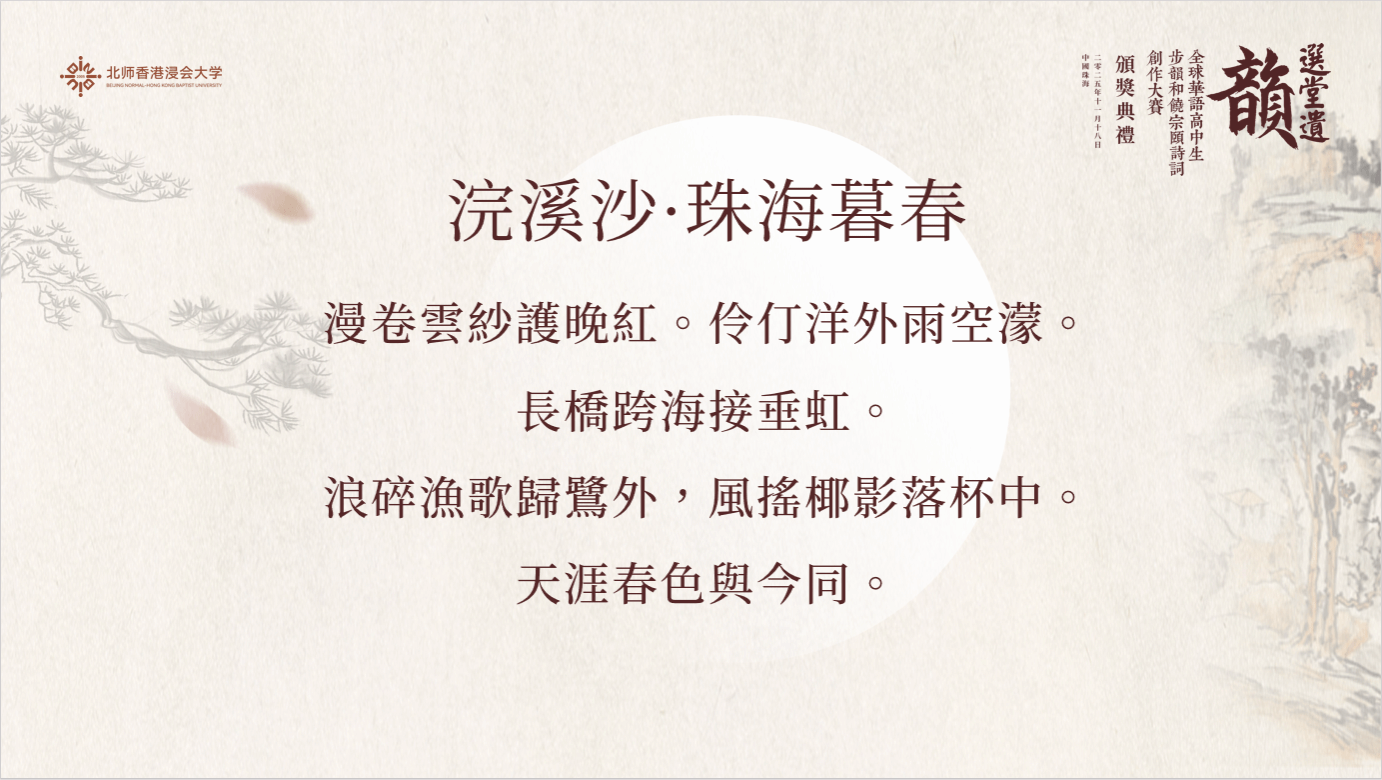

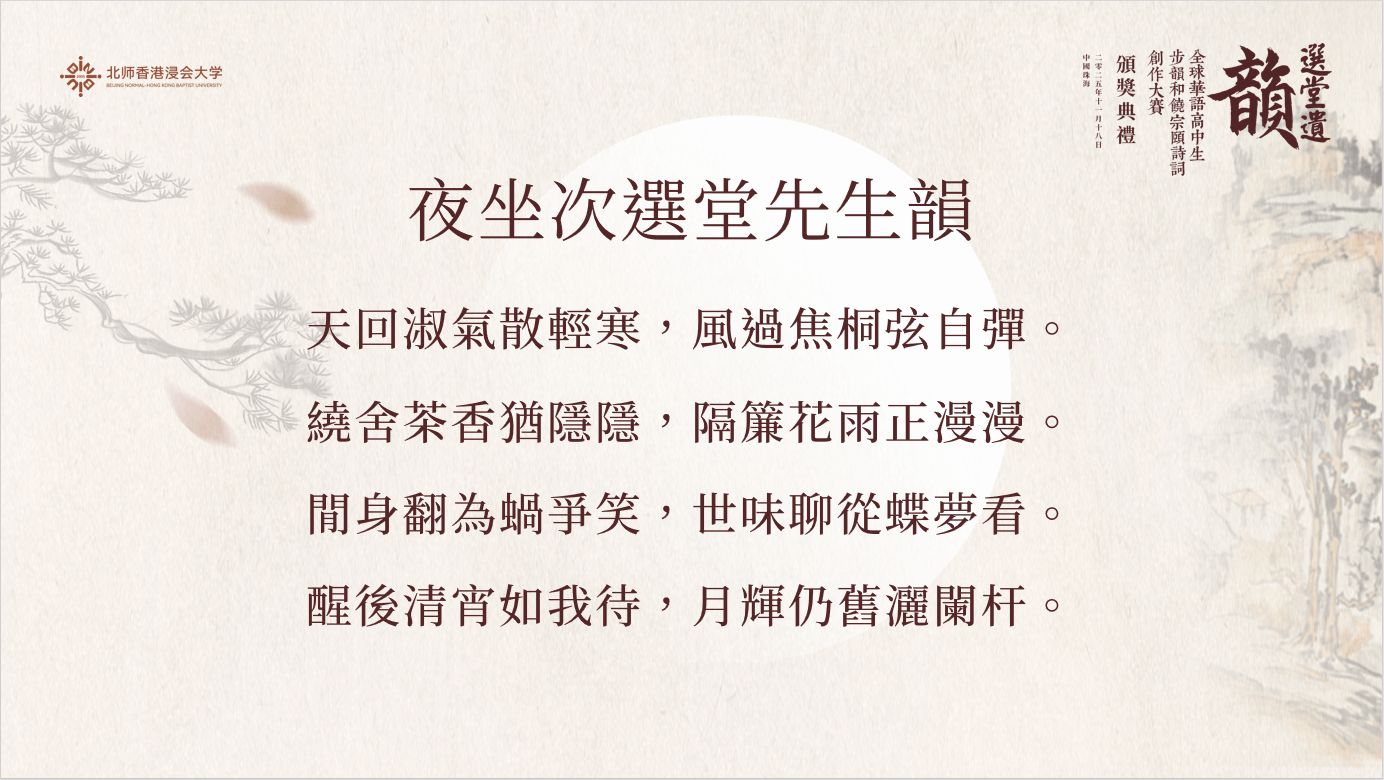

一等奖佳作

一等奖作品《夜坐次选堂先生韵》,出自汕头市潮阳第一中学高三学生李茵潼之手。这首诗写于一个练字的晚上,“我感觉周遭世界安静下来,那一瞬间,我回归到自己的内心,更清晰地看见自我,专注内在,不再被外界的浮躁与尘埃所迷惑。就像饶公所说,‘万古不磨意,中流自在心’,心不为外物所扰。”饶宗颐的精神,跨越时空激励着他,让他在求学路上“能够坦然面对孤独与挫折”。

题材生活化,是此次大赛作品呈现出的一大亮点:地铁见闻、看剧感想、学习生活……“他们能切入到自己的生活中,将个人生活体验转化为诗词,而不是套用古人的题材。”大赛评审委员会主席董就雄表示,“部分作品甚至可以跟古人的句子‘较劲’,令人欣喜。”

对于热爱诗词的年轻人,他建议大家在创作上不要畏难,“我们今天所经历的,多是古人未曾见过的,那些都是我们可以抒写的当代内容。”传统诗词作为一种载体,其“古老”与否并不在于文体本身,而在于它所承载的内容与思想。因此,除传统经典之外,大家也应关注现当代人的创作,主动贴近诗词的时代感。

本次大赛由北师港浸大、香港大学饶宗颐学术馆之友、香港大学饶宗颐基金会、香港浸会大学饶宗颐国学院联合主办,孙少文基金会、潮商会、中山大学饶宗颐学术艺术馆、饶学联汇协办。

赛事期间,大赛组委会还邀请了澳门大学荣休教授施议对,古文家、诗人雍平,华东师范大学教授胡晓明等知名学者和诗人开设专题讲座,引导青少年理解和学习饶宗颐诗词,激发创作热情,提升语文素养与学习兴趣。同期还举办了“沉浸国学·漫步校园”BNBU一日文化体验活动,组织参赛学子参观北师港浸大,游览古琴馆、射道馆等文化空间,在融汇中西的校园环境中以诗会友,碰撞诗情与灵感。

获奖名单

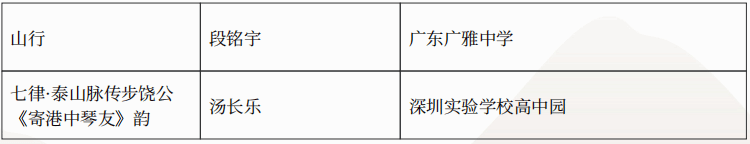

一等奖

二等奖

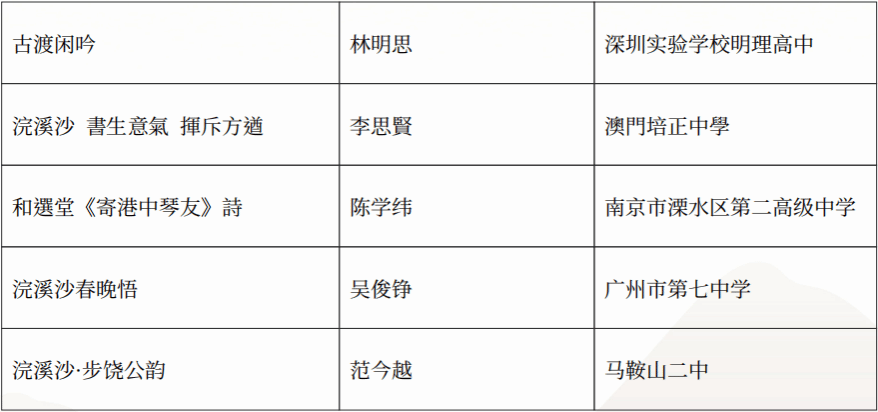

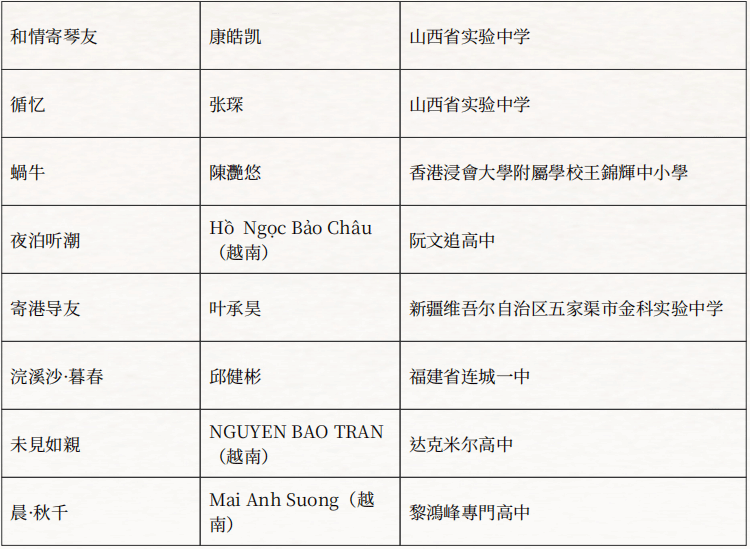

三等奖

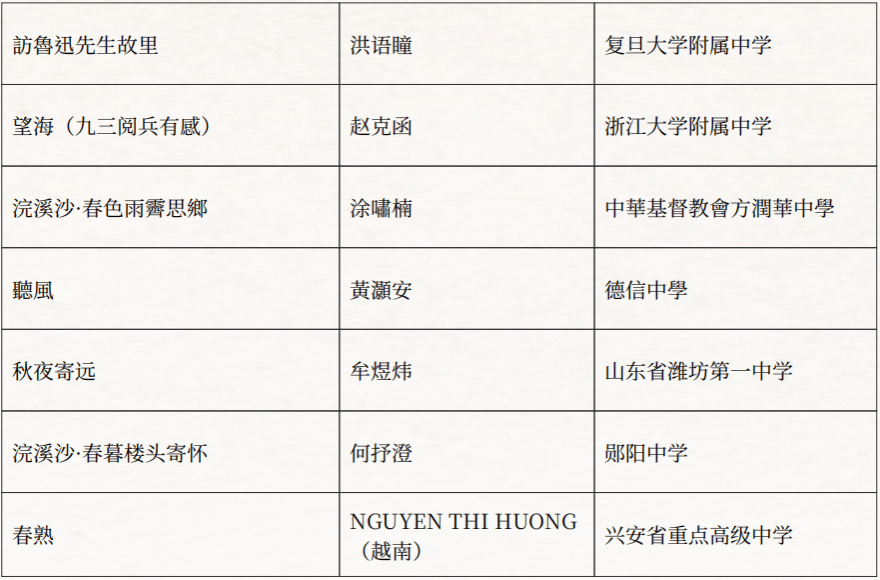

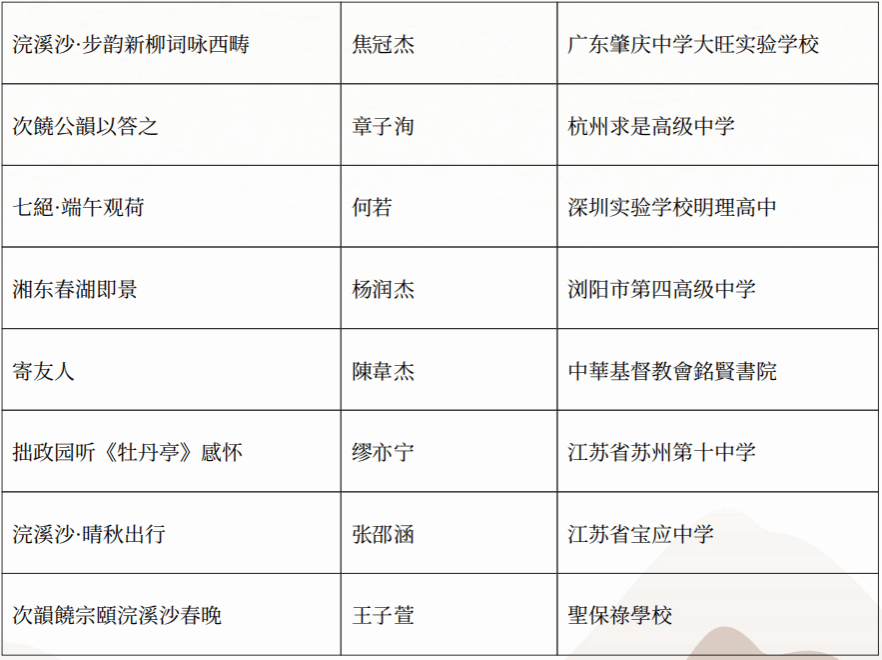

优秀奖

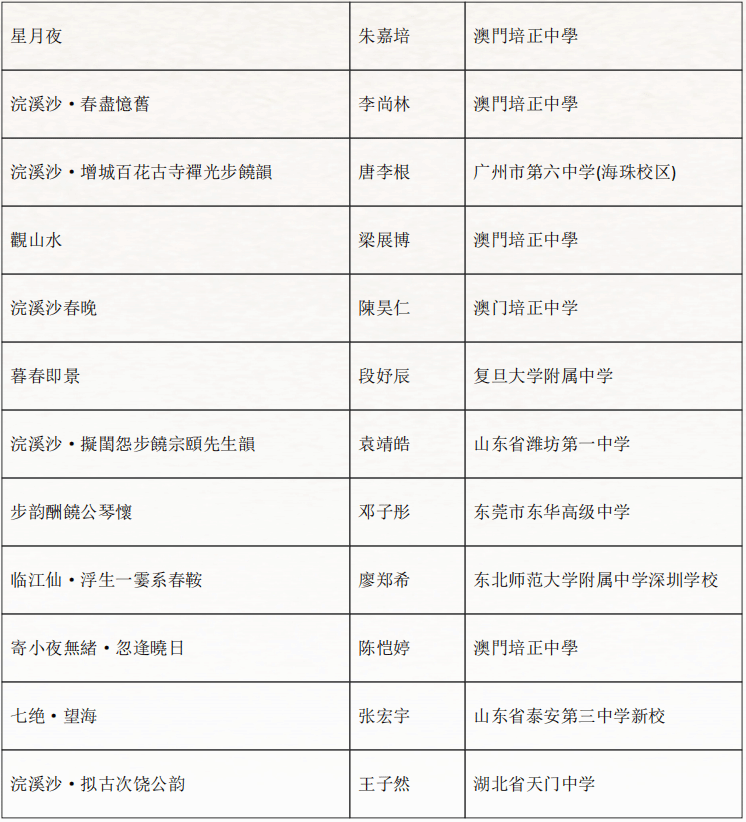

积极创作奖

来源 | 新闻公关处

文字 | 邓雅文 王歆月

图片 | 中华文化传播研究院