高考在即,国际知名的文史及汉学研究学者、北师港浸大(UIC)校长陈致教授分享了自己的高考故事和学术之旅,鼓励考生们跟随内心的声音,选择真正的热爱。

以下内容根据访谈录音整理

我出生和成长于北京,父母都是中国航天人。从小他们便在我的成长环境中播撒科学的种子,经常把各种科学杂志带回家,试图培养我对航天航空方面的兴趣。然而,我从小喜欢文学和历史,而且很难改变。面对这份执着,我的父母展现出极大的宽容和尊重,让我得以跟随内心的声音,选择了自己真正热爱的道路。

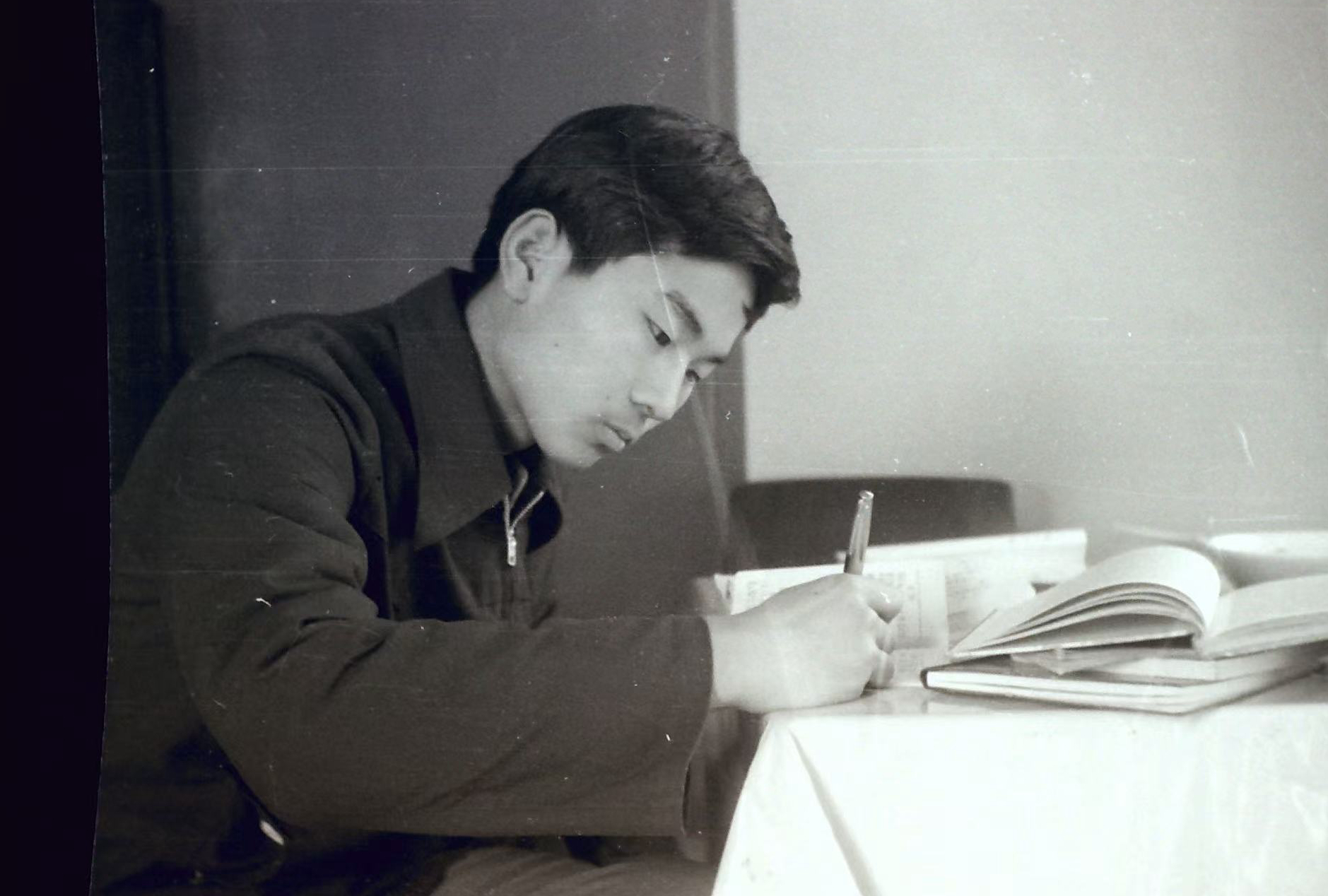

陈致在高考前

我们那个时候,恢复高考没有几年,回顾那段青春岁月,我是纯粹凭着自己的喜好向前走。当时也没有什么远大的理想、生涯的规划,我个人向往风景名胜、历史人文古迹,于是报考时普通类的院校通通写上日后方便游玩的院校,比如南方有旅游专业的院校。重点院校则第一志愿我填了北京大学,第二志愿报了复旦大学。我幸运地被北大历史系录取,但又心心念念中文系。那时候转系很难,所以又旁听中文、哲学、地理系的课。后来,我决定继续深造,并选择了报考南京大学中文系程千帆先生研究生,面试时程先生问我为什么跨系考研,我回答说一是“文史不分家”,二是从小喜欢背古诗,程先生当时让我背了一首姜夔的《暗香》,于是我转而去南京大学中文系读研。

“跨界”的尝试为我带来了丰富的学术体验。在国内学习期间,我专注于唐宋时期的历史、文学研究;而在美国威斯康星大学麦迪逊分校读博时,我的视野得到了极大的拓展。我辅修人类学、历史学和比较文学,这些经历促使我后来将研究方向转到更为广阔的领域,并结合古文字学的研究。

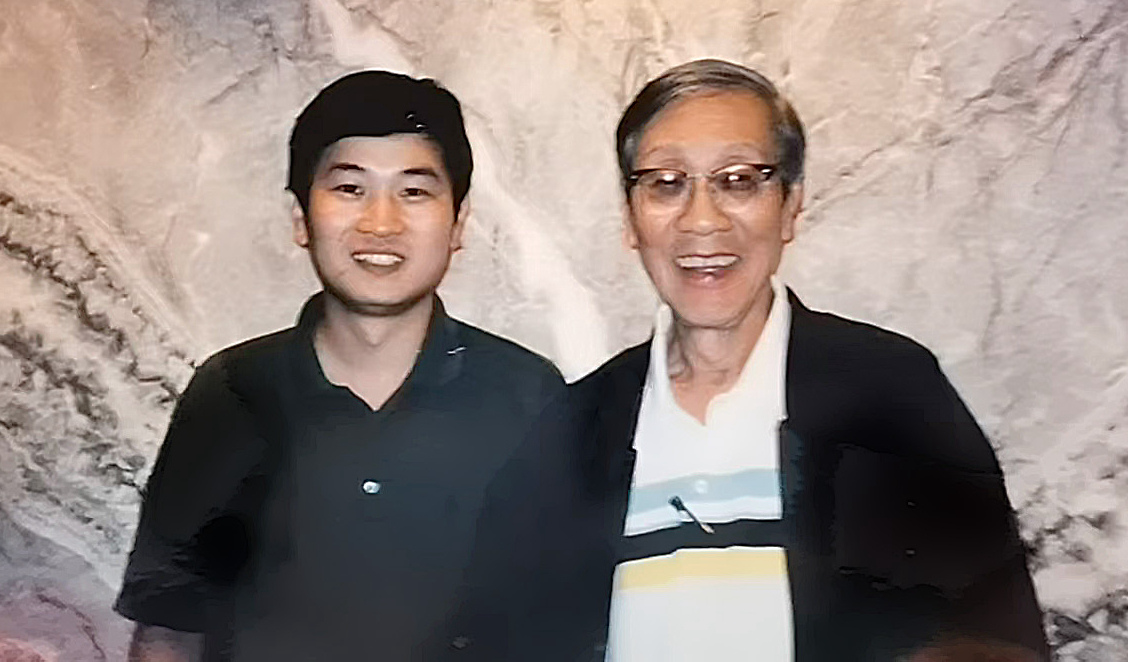

陈致在威斯康星大学麦迪逊分校读博时。上图为与周策纵教授合影

回想起来,父母对我的高考和学术之路有很大影响。他们支持我“任性”地选择专业,也提醒我要学好外语和计算机。在80年代,计算机在内地还是很少用到的,我直到出国后才真正开始使用它进行学术研究。我始终铭记父母的教诲,并深深感激他们的远见卓识。

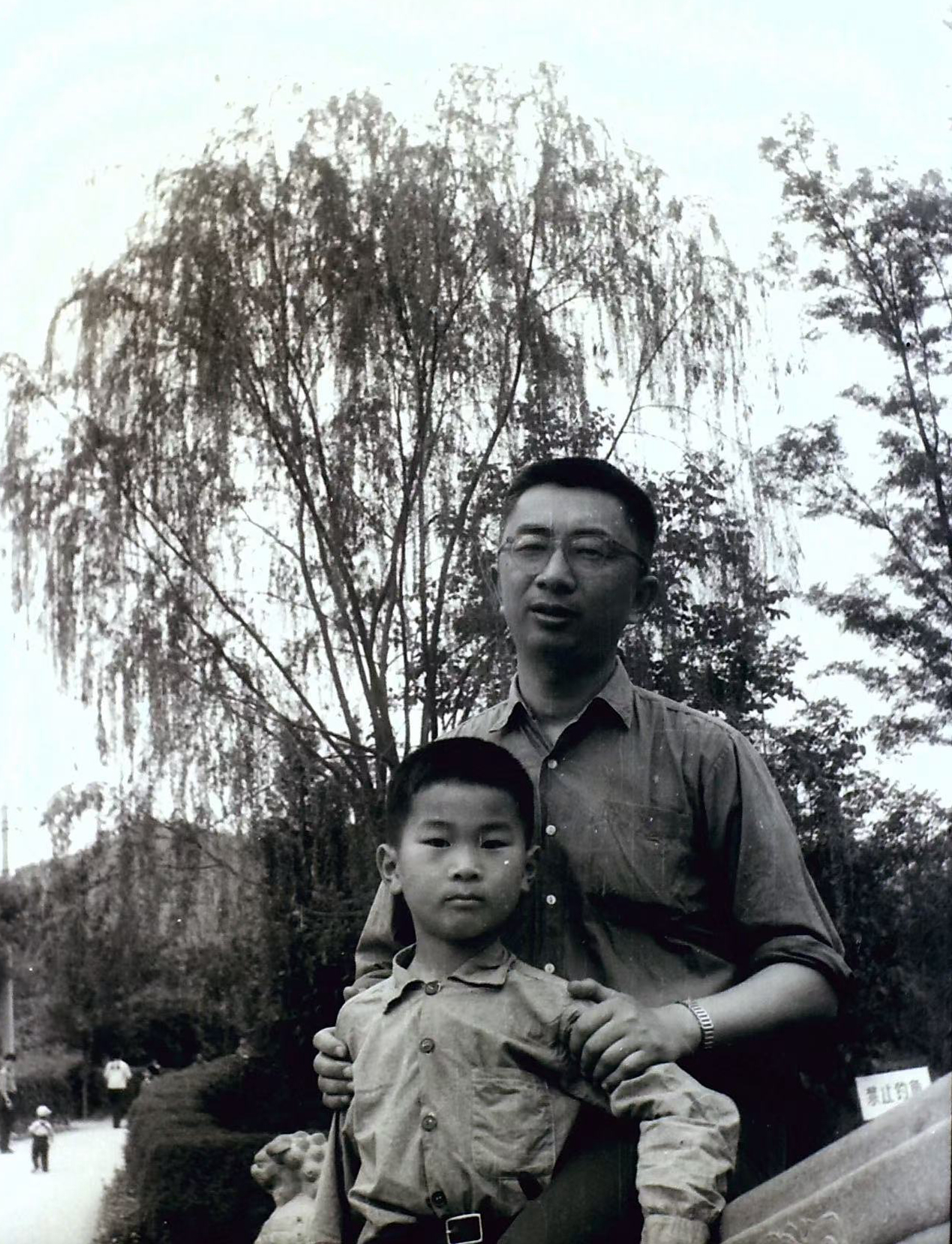

童年时的陈致与父亲陈怀瑾

初到国外时,我的英语听说能力很弱,经过半年的努力才能完全适应。现在的北师港浸大学生在国内学习时就已习惯英文教学,同学们在出国后能够游刃有余地适应新环境,这让我感到既羡慕又欣慰。

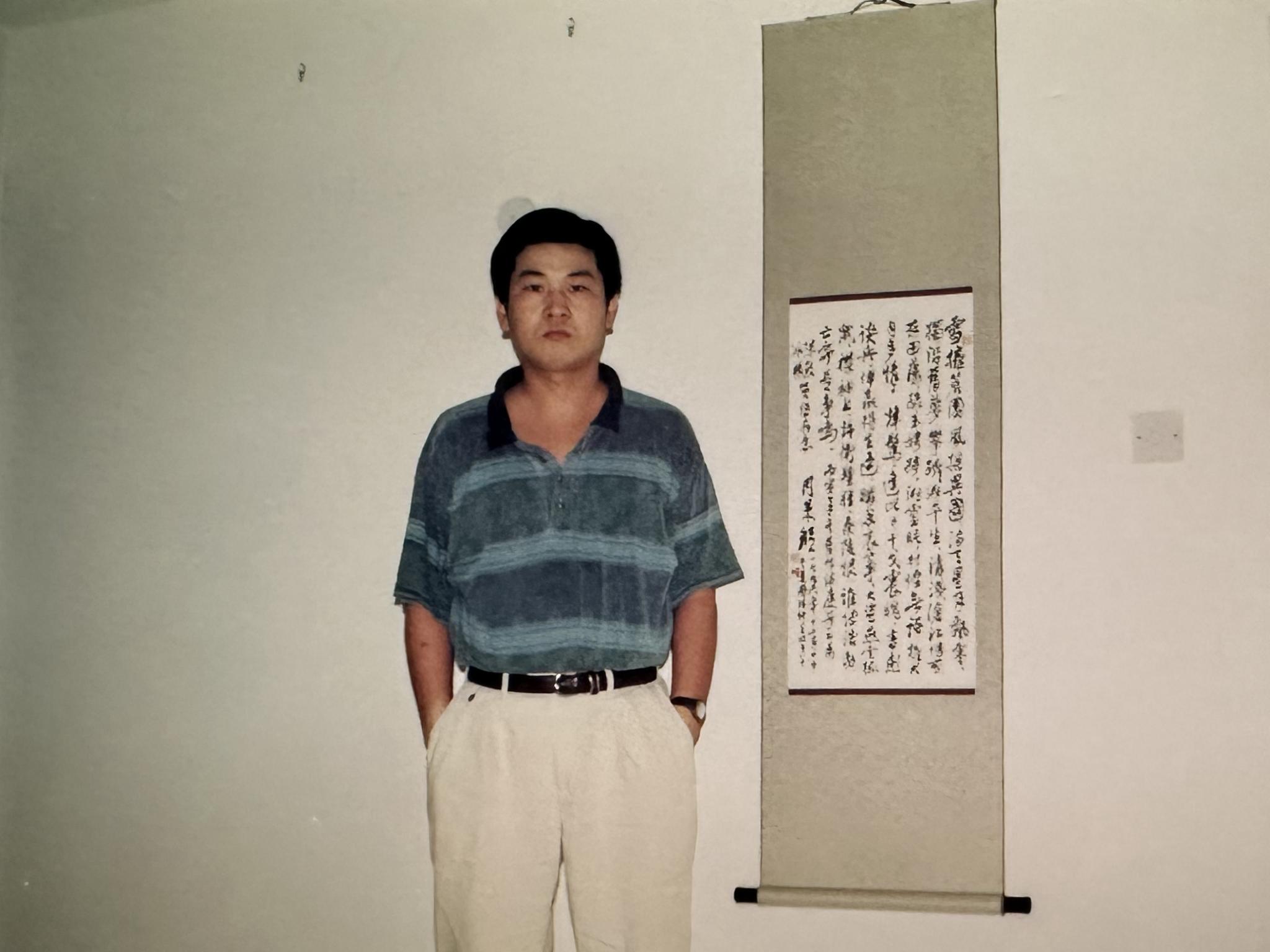

2000年9月,陈致到香港浸会大学任教,“老学生”物理学家孙至锐教授与其研习旧体诗词

饶宗颐先生与陈致

高考,对我来说是一个至关重要的人生转折点。它教我不断尝试和跨越,掌握自己的人生。如今的高考生比我们那时拥有更多的机会。我时常说,报考北师港浸大是一次重要的选择,因为这里推行融汇中西、贯通古今的博雅教育,致力于培养具备综合素养的国际化人才。作为校长,我热切期待看到学生在这里展现创新精神,自由发展,拥抱属于自己的精彩人生。

在2024年高考即将来临之际,希望我的高考故事能给同学们加油鼓劲。愿你们在备考过程中不懈努力,劳逸结合,同时保持一颗平常心,无论面对成功还是挫折,都能保持谦逊和坚韧。我们在北师港浸大等你们。

来源 | 新闻公关处

整理 | 罗诗冰 邱语谦

图片 | 受访者提供

视频 | 李伯涵

编辑 | 何锭